才能がない人はかわいそう?|評価を逆転させる環境と習慣

「あの人には才能があるから」

「自分は何をやっても無理だ」

何かに挑戦した時に誰しもが思うことです。

今回は、「才能がある人だからできた」「努力しない人はこうだ」といったラベルの貼り方に寄りかかるのではなく、まずは才能とセンスの違いを言葉の定義から整理します。

そのうえで、「才能がない人はいくら努力しても報われない」という思い込みがどこで生まれやすいのかを丁寧に見ていきます。

さらに、

- 「好きなのに結果が出ない」ことから生まれる揺れ

- 「才能がない自分が嫌い」という自己評価のゆがみ

- 才能がないと感じた人がどう生き方を設計できるのか

- そう気づいた瞬間にどんな対処がとれるのか

- 苦しい場面での選択のしかた

- 「才能がなくても大丈夫」と言える根拠

についても、感情論ではなく客観的な視点から順序だてて扱います。

自分には才能がないと落ち込んでしまっている状態は辛いですよね…。僕自身何度そう思って落ち込んできたかわかりません。今回は才能がないと思っている人がどのように乗り越えていくべきか一緒に学んでいきましょう。

記事のポイント

- 才能・センス・スキルの定義差と関係性を理解

- 成果につながる学習設計と継続フレームを把握

- 自己評価の歪みを整える客観的指標を学ぶ

- 今日から実行できるシンプルな行動計画を得る

才能がない人はかわいそうだというのは誤解である

- 才能がないときづいた時の一歩

- 才能とセンスの違いは何?

- 才能のある人の特徴は?

- 努力したことがない人の特徴は?

- 才能ない人はいくら努力しても成功しないは本当か

- 苦しい時の思考整理

才能がないときづいた時の一歩

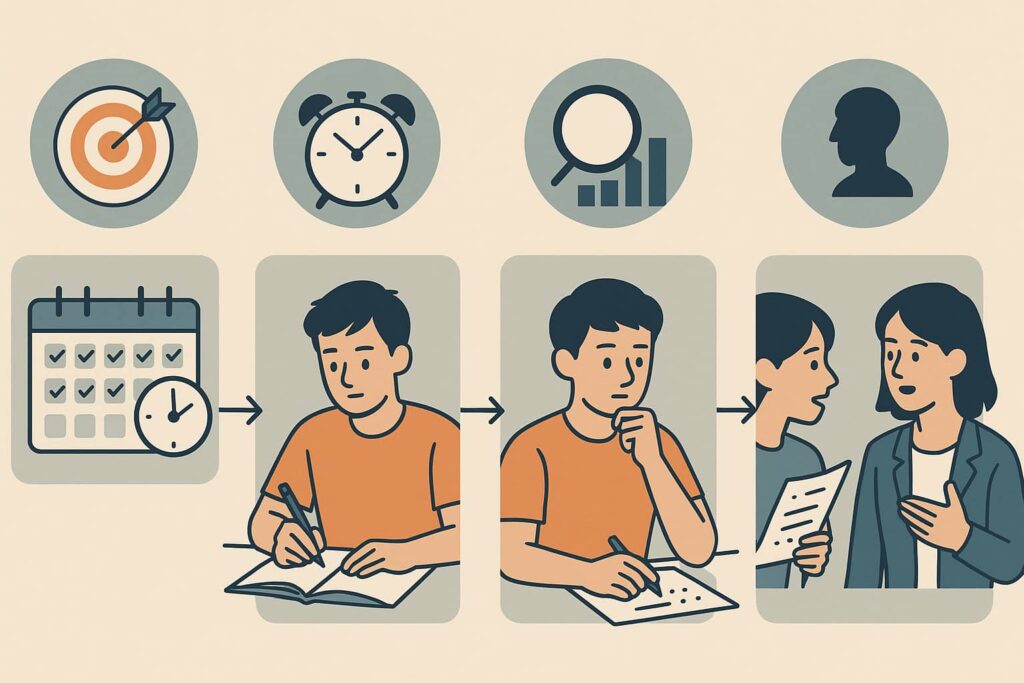

うまくいかないと感じる時は、原因を探してやり方を見直すことが入り口になる場合があります。まずは、結果に直結しそうな要素を細かく分けて、数や時間などで確認できる形に置き換えてみましょう。

最終的に目指すゴール(例:資格合格・作品として公開など)に対して、その前段となる行動面の目標(例:週5日・1日30分の練習/週1回は誰かからフィードバックをもらうなど)を決め、回数や時間をあらかじめ固定しておくと、手をつけやすくなります。

練習は量だけではなく、内容の質にも目を向けると改善につながりやすくなります。

自分がつまずきやすい部分を小さく切り分けて取り出し、それを録音・録画・チェックリストや他者レビューなどでその場で見直せるようにしておくと、「できない理由」を自分の性格や才能に結びつけにくくなり、直せる部分として扱えるようになります。

学習に関する研究では、目的をもって負荷のかかった練習を繰り返すことが、上達を後押しすると報告されています。

こうした方法は「熟慮された練習(Deliberate Practice)」として紹介され、例えば以下のような段階を踏む形が多いとされています。

熟慮された練習の典型構造

- 伸ばしたい能力をはっきりさせる

- 課題を細かく分ける

- 短い単位で繰り返す

- すぐに振り返る(修正する)

- 慣れてきたら少しずつ負荷を上げる

このようにしておくと、「できない」という経験そのものが、次に何を変えればいいかを教えてくれる材料に置き換わりやすくなります。

再設計の基本フレーム

- 現状の測定(行動ログ・所要時間)

- 小目標の設定(週単位で達成可能)

- 練習頻度と時間の固定(カレンダー化)

- フィードバック経路の確保(録音・外部レビュー・自己チェック表)

数値化はシンプルで十分です(例:学習時間・反復回数・正答率・作品提出数)。

さらに、難度を「70〜85%の成功率」帯に調整すると、失敗が多すぎて学習性無力感に陥ることも、簡単すぎて停滞することも避けやすくなりますよ!

才能とセンスの違いは何?

才能という言葉は、生まれつき備わっている素質のまとまりを指すことが多く、たとえば運動神経・音感・空間把握能力などが例として挙げられる場合があります。

それに対してセンスは、生まれつきというよりも、その後の環境や経験、学びを通じて育っていく「判断の仕方・理解の仕方・見せ方の巧さ」のような性質として説明されます。

スキルは、やり方が手順として整理され、同じやり方を他の人に伝えて再現してもらうことも可能な能力という位置づけで捉えられることが多いです。

一見するとセンスは曖昧に見えますが、観点を言葉で整理し、事例と比べながら練習の方向を整えることで、改善可能な領域として扱える場合があります。

こうしたことを前提に考えると、「才能がないなら無理」と最初から結論づけてしまうよりも、センスとスキルを分けて扱い、言語化と反復で整えていく方が、状況が変わる余地を残しやすい構造になっていると言えそうです。

| 項目 | 才能 | センス | スキル |

|---|---|---|---|

| 定義 | 生まれ持った資質 | 後天的な理解・表現 | 再現可能な手順能力 |

| 形成要因 | 遺伝・素質 | 経験・環境・学習 | 訓練・反復 |

| 伸ばし方 | 適所選択で開花 | 正しい観点の反復 | 反復とフィードバック |

| 評価場面 | 潜在的ポテンシャル | 判断・伝達の巧みさ | 結果の安定性 |

熟慮された練習(Deliberate Practice)

改善設計された課題を集中・反復・即時修正で回す練習法。自然な遊びや単純作業と区別される。

才能がないと感じても、あとから得られるスキルはいくらでもあるということです!

才能のある人の特徴は?

「才能がある」と言われる人も、結果の裏側にはいくつかの共通する取り組みが見られることがあります。

例えば、

- 目標を、期間や回数など数で確認できる形にしておく

- 練習する時間や場所、着手のきっかけ(トリガー)を先に決めておく

- 週ごとに失敗パターンを振り返り、やり方を少しずつ修正する

- 第三者の意見や提出の場を利用して、改善のスピードを上げる

こうしたものは、特別な生まれつきの資質ではなく、観察や真似や学習が可能な領域にあります。

そのため、「才能の差」を先天的な違いだけに結びつけるよりも、結果につながるプロセスの設計の差として見た方が、理解しやすい場面もあるように思われます。

努力したことがない人の特徴は?

言い方は厳しく聞こえるかもしれませんが、ここで扱っているのは人の性格ではなく「やり方が組まれていないこと」です。

努力が実際の行動につながらない場面を見ていくと、いくつか同じような特徴が見られることがあります。

まず、目標がはっきりしないまま進めているケースです。

たとえば「上手くなる」「稼げるようになる」といった言葉のままだと、いつ始めて、どこまで行けば達成なのかが決まらず、評価もしづらくなります。

次に、やり方の順番が決まっていないケースです。

どの教材を使うのか、どの順番で進めるのか、どれくらいの頻度で取り組むのか、いつ第三者の意見をもらうのかが決まっていないと、その都度判断が必要になり、続けにくくなります。

また、進み具合を測っていないケースもあります。

学習時間や成果物の数、正答率や提出回数などの目安がないと、改善点が分からず「できている気がしない」状態が続きがちです。

さらに、振り返りをしていないケースがあります。

録音・録画・添削・スコアなど、外に出して確認する方法がないと、どこを直せばいいのかが見えにくくなります。これらは才能や性格とは別の次元で、やり方の設計に関わる問題と捉えることができます。

改善は小さく始められます。

目標は期間と数値で簡潔に決め(例:4週間で作品を4本提出)、

方法は時間帯と手順に落とし込み(例:平日20時に30分練習→5分自己チェック→週末に他者レビュー)、

測定は1〜3項目に絞り紙や簡単な表でも可視化します。

振り返りは、完璧な指導者がいなくても録音・録画・自己採点表だけで成立し始めます。

さらに、手をつけるまでの面倒さ(ツールが遠い・通知が邪魔・始める前の準備が多いなど)を減らす工夫も、実行率を大きく押し上げます。

いわゆる「努力不足」と言われる状態の多くは、意志の問題というより「仕組みが置かれていないこと」が背景にある場合があります。

意志力は使うほど減っていく性質があるため、前もって決めておくことを増やし、当日は考えずに動ける状態をつくると、努力の入り口がぐっと軽くなるはずです。

| 観察される症状 | 原因となる欠落 | 即日導入できる対策 |

|---|---|---|

| 始めるのが遅い・先延ばし | 時間帯とトリガー未設定 | 毎日同時刻に開始、アラームと開始儀式を固定 |

| やった感はあるが伸びない | 弱点特化の課題がない | 最近のエラー3種を抽出し、各10分の反復に置換 |

| 何を直すか不明 | 記録と外部化がない | 録音・録画→チェック表で自己採点→週1で提出 |

| 続かない | 負荷設計が過大/過小 | 成功率70〜85%帯に課題難度を再調整 |

情報収集のし過ぎも停滞を招く原因となってしまいます。これは決定麻痺と呼ばれ、最善の結果を得ようと模索し続け結局何も行動に移せない状態を指します。情報収集はほどほどにして、どんどん行動した方が結果的にプラスに働くことが多いです!

才能がない人はいくら努力しても成功しないというの本当か

「努力しても意味がない」と言い切ってしまうのは早計です。

研究の蓄積を見ると、練習がどれだけ成果に影響するかは分野ごとに差があります。

たとえば音楽やスポーツのような技能分野では効果が比較的はっきり見られますが、

学校の成績のように複数の要因が絡む領域では影響は一部にとどまる、という結果が出ています。

有名なメタ分析では、練習が説明できる成果の割合は、音楽でおよそ2割、スポーツで2割弱、教育では1割にも届かないという推定が紹介されています。

これは「努力が意味ない」という裏付けではなく、成果が“練習だけで決まらない”ことを示しているにすぎません。

練習に加えて、初期の条件、置かれている環境、評価の仕方など複数の要素が折り重なって

結果が形になるという見方が妥当です。

言い換えると、練習は「ゼロでも万能でもない」ということです。

影響を持つ要素の一つであり、他の要素との組み合わせ次第で効き方が変わる、という位置づけです。

実務で使うならここだけは押さえておきたい3点:

- 調整できるところは最大化する

練習の方法・頻度・睡眠や運動などの土台・フィードバックの質は自分で調整できる - 場を間違えない

同じ努力でも、自分に合う役割や土俵では伸び方が変わる - 評価期間を短期にしない

週・月の平均で見て、四半期に一度まとめて方針を見直す方が誤作動しにくい

また、研究結果を読むときは「定義や測り方の違い」に注意が必要です。

誰を対象にしたか、どんな課題か、何を“成功”と見なしたかでも数字は変わります。

だからこそ実践では、一つの仮説に固定せずに

「弱点に手を打ちながら、役割の見直しや環境調整も並行する」というやり方が、安全で再現性の高い設計になります。

苦しい時の思考整理

心の負担が大きい時は、人と比べる回数が増えたり、自分を下げて見てしまったりして、手が止まりやすくなる場面があるようです。ここで扱いたいのは「感情を押し殺すこと」ではなく、「判断の枠組みを整えること」です。

まず、比べる相手を「他人」から「過去の自分」へ切り替えます。

直近4週間の平均で学習時間や提出数を見える化し、その平均と今週の状態を比べると、感情ではなく事実で状況を捉えやすくなります。

また、「抽象的な自己評価」を「数字や行動の事実」に言い換える操作が役に立ちます。

例:

- 「向いていない気がする」→「今週の提出は1本、レビューは未取得」

- 「何をすればいいかわからない」→「提出2本・レビュー1件を次回行う」

このように、評価をそのまま行動に言い換えると、次の一歩が見えやすくなります。

さらに「最初の5分だけやる」といった最小単位で行動を固定すると、着手のハードルが下がります。たとえば「作業開始の最初の5分は前回エラーの修正だけをする」と決めておくと、その後の行動も続きやすくなります。

加えて、睡眠・軽い運動・栄養といった体の土台は、注意力や記憶に関わる要素とされています。厚生労働省などの公的機関が提示しているガイドライン等を確認しつつ、自分に負担の少ない方法を選んでいく形が現実的かもしれません。

思考整理の実装例

① 4週移動平均の可視化(学習時間・提出数)

② 抽象語 → 観察事実 → 行動の三段変換

③ 最小行動5分の固定

④ 週1回の第三者レビュー予約

情報を取り入れる量やタイミングに上限をつくると、迷いが減って続けやすくなるという見方があります。

たとえば、新しい情報に触れるのは週1回だけにし、それ以外の日は「今日のやることリストにない判断を増やさない」という形にすると、余計な意思決定で消耗しにくくなります。

また、行き詰まりや負担が強い場合には、自分一人で抱え込まずに、公的な相談窓口や専門職の支援を選択肢に入れると、環境面の調整を早い段階から進めやすくなります。

思考整理の目的は、その場で気分を上げることだけではなく、「明日も続けられる状態を保つこと」を助ける枠組みづくりも兼ねています!

才能がないと思ってしまった時の対処法

- 好きだけどが才能がないと思ってしまった時の葛藤

- 才能がない自分が嫌いだと思った時の対処法

- 才能がないと思っている人の生き方の指針

- 才能がなくても大丈夫な理由

- まとめ|才能がない人がかわいそうということはありえない

好きだけどが才能がないと思ってしまった時の葛藤

「好きなのに上手くならない」と感じる状況は、珍しいことではありません。

そこでぶつかっているのは気持ちそのものではなく、「どの役割で評価されているか」という枠組みの方だと考えられます。

たとえば音楽が好きでも、現場には演奏・作曲・編曲・録音・A&R・権利管理・ライブ制作など、さまざまな関わり方があります。どれか一つに向いていないと感じることがあっても、それだけでその世界全体に向いていないとは限りません。

多くの場合、「どこなら活かせるか」という探索がまだ済んでいない段階とも捉えられます。

「好き」であることは、続けられる確率を高める燃料として働きます。

特に結果が出るまでに時間がかかる分野では、「好きで続けられるかどうか」が、長期的には大きな差につながる可能性があります。

葛藤を小さくするには、次のような三段階で整理すると扱いやすくなります。

- 好きな分野の中で考えられる役割を全部書き出す(隣接領域も含めて)

- 自分が他人より少し得意・少し楽と感じる点を見つける

- 「何をもって評価するか」の基準を役割ごとに分け直す

すると例えば、

- 「制作そのものは苦手だが、人の案を整える編集は得意」

- 「舞台に立つのは向かないが、段取りや安全管理なら落ち着いてできる」

- 「表に出るのは苦手でも、権利や契約などの地道な作業は抵抗なく続けられる」

といった違いが浮かぶことがあります。こうした違いは、弱点ではなく「転用できる手がかり」として使える可能性があります。

また、結果が出るまでに時間がかかる分野では、短期間で成果が見えないことは統計的には不自然とは言えません。

短期の停滞を「才能がない証拠」と読むのではなく、「探索の途中」と読み替える見方もあります。

「好き」でいられることの価値は、その感情そのものというよりも、途中で投げ出さずに済む耐久力として働きやすい点にあると思います!「好きこそ物の上手なれ」という言葉がありますよね。指導の現場でも、ただ運動神経がいい子どもよりも、楽しんで練習している子の方がぐんぐん成長します!

才能がない自分が嫌いだと思った時の対処法

自分を強く否定する状態が続くと、手が止まり、その停滞がまた自己否定を強めるという悪循環が起きやすくなると言われます。

このループを弱めるには、気持ちそのものを抑え込むよりも、「どう評価するか」を組み替える方が扱いやすい場合があります。

まずは「嫌い」という感情と、「今起きている事実」を切り離して見る操作を入れます。

- ×「今月は提出ゼロ → 自分は価値がない」

- ○「今月は提出ゼロ → 提出までの手順が決まっていない → まず手順設計に1時間使う」

こうすると、「自分への攻撃」に使っていた思考を、「次の設計」へ横移動させることができます。

次に、評価の基準をしばらく「結果」ではなく「決めた行動をどれだけ守れたか」に仮置きします。

例:「4週間の計画40回のうち34回実行」なら、結果がまだ見えていなくても高く評価するといった形です。

さらに、行動を細かく刻んで着手しやすくします。

例:1日2時間が続かないなら「最初の5分だけ前回ミスの修正」と固定する。

開始が成立すると、連鎖的に作業時間が伸びることもあります。

注意:健康・安全に関わる苦痛や希死念慮などがある場合は、公的窓口など一次情報に基づく支援を優先。専門家支援は行動回復を早める選択肢になります。

最後に、比較対象のリフレーミング(物事の見方や捉え方を意図的に変える心理学的な技法)です。

- × 才能が突出した少数との比較

- ○ 「過去の自分の移動平均」「同条件の中央値」「プロセス遵守率」

嫌悪感を消そうとせず、評価設計という侵入経路を遮断することが構造的な解毒になります。

才能がないと思っている人の生き方の指針

生き方は、才能があるかどうかだけで分かれてしまうものではなく、自分で調整できる要素をどう組み合わせるかによって形が変わっていく、という見方がとられることがあります。

中でも「自分があまりストレスを感じない活動」を手がかりにする方法は、実務的に扱いやすいと言われます。

例えば、多くの人が負担に感じる作業(管理・調整・反復・記録など)でも、自分は特に苦にならないという場合、それは他の人と違う強みのサインになり得ます。

こうした「代わりのききにくい部分」を持っていると、その分だけ価値が生まれやすく、役割の選び方によっては強みに転じる可能性があります。

| 観点 | 苦痛の分布 | 変換先の例 |

|---|---|---|

| 反復作業 | 多くが退屈・回避 | 標準化/手順書化/自動化支援 |

| 調整・対話 | 多くが心理負荷 | 要件定義/折衝/カウンター対応 |

| 記録・整備 | 多くが後回し | 記録設計/ドキュメント維持 |

才能の議論で見落とされがちな点は、

「向かない場所を避けるほうが、向いた場所で努力するより効果が大きい」

という逆説です。ミスマッチの摩擦損失は累積します。

したがって、生き方設計は「何をやるか」ではなく「何をやらないかを先に削る」ほうが誤差が小さいです。排除の先に残った領域こそが努力の投下先となります。

生き方は〈摩擦の低い領域 × 役割定義 × 仕組み化〉の三点で決まります。向かない舞台での苦戦は才能不足の証拠ではなく、役割が合っていないサインです。配置換えは能力を変えずに成果の期待値だけを動かすレバレッジとなります。

才能がなくても大丈夫な理由

成果は一つの要素だけで決まるのではなく、いくつかの条件が重なった結果として現れる、と捉える方が説明しやすい場面があります。

例えば、才能(T)・環境(E)・練習(P)・評価の仕組み(M)・動機(D)などが掛け合わさった状態に近く、どれか一つが弱くても、他の要素を底上げすれば全体としては改善が見込めるという考え方です。

たとえ才能そのものを直接変えられないとしても、

- 環境:時間と場所を先に固定する/邪魔になる刺激を減らす

- 練習:弱点に絞る/その場で振り返る仕組みを入れる/頻度を固定する

- 評価設計:一定期間だけ「結果」ではなく「計画どおり動けた割合」で見る

- 動機:他者からの評価に依存せず、自分の基準を一部持つ

など、手を入れられる要素はいくつも残されています。

「才能がない」というのは、この掛け算のうちの一項が低い状態を指しているに過ぎない、という読み替えもできます。別の項目を強化することで、その差を吸収できる余地は理論上も実務上もあります。

また、熟慮された練習が成果の一部を説明することは複数の研究で示されていますが、同時に「練習だけでは説明しきれない差分も残る」ことも報告されています。

このことは「練習は無力」とも「練習さえすれば充分」とも言い切れず、「複数要因のうち有効な一因」という立ち位置を支持する材料になっています。

さらに実務の観点では、環境的な要素(誰と取り組むか/どう評価される仕組みか/使える時間/置かれている役割など)が成果に与える影響も大きいと考えられています。

つまり、配置や設計を調整するだけでも期待値が変わる余地が存在するということです。

最後に、再現可能性という観点から見ても、扱いやすい部分は明確です。

才能は目に見えませんが、行動・環境・構造・成果は観測できます。観測できる領域に判断と努力の配分を寄せることは、最適化という考え方に沿っています。

逆に、観測できない才能の有無に思考や時間を割くことは、期待値に寄与しにくい意思決定になる可能性があります。

「成功するか」ではなく「成功の期待値を上げる行動をしたか」。

この判定基準への切り替えによって、才能の有無は本質的論点ではなくなります!

まとめ|才能がない人がかわいそうということはありえない

- 才能がない人 かわいそうという評価は 過程の可視化 によって相対化できる

- 才能/センス/スキルの差を理解し 磨ける領域と磨けない領域を分離 する

- 好きと実力のギャップは 役割の再定義と隣接領域への転換 で処理できる

- 熟慮された練習により 弱点特化+即時修正 が可能になる

- 練習量ではなく 課題の質とフィードバック経路の設計 が影響を持つ

- 行動ログ化 により努力を客観化し自己評価の歪みを減らせる

- 比較対象を「他者」から「過去の自分の移動平均」へ切替える

- ストレスの少ない行動は 比較優位のシグナル

- やらない領域を先に確定 し誤配と摩耗損失を減らす

- 統制可能因子への集中で 才能の影響比率を相対的に下げられる

- 評価は短期ではなく 週次/月次/四半期 の粒度で扱う

- 情報摂取より 実装と提出回数の増加 が成果へ直結

- 「好き」は離脱率を下げる 資産 である

- 成果の分散は複合要因のため 一因のみで絶望する構造ではない

- 5分の開始行動 を固定すると停止が起きず期待値が維持される

「才能がない」という言葉で未来を閉じてしまう必要はありません。

目に見える結果の裏側には、再設計できる要素がいくつも残っています。

できなかった理由を「自分の限界」に結びつけるのではなく、「まだ整っていない仕組み」に置き換えれば、次の一手は必ず見つかります。

今日いきなり人生を変えなくても、明日も続けられる形に整えることはできます。

そのわずかな積み重ねが、長い時間のなかで差をつくる可能性を残してくれます。

「才能がない」で止まらず、「戦略がまだ途中」という場所に立ち直せる限り、みなさんの道はこれからもどんどん広がっていきます。

参考文献:

Macnamara, B. N., et al. (2014). Psychological Science(分野別に練習の説明率を推定)。PubMed+1

Ericsson, K. A., et al. (1993). Psychological Review(熟慮された練習の理論)。cseweb.ucsd.edu

Wilson, R. C., et al. (2019). PNAS(学習の最適誤答率=約15.87%)。PMC

Sisk, V. F., et al. (2018). Psychological Science(グロース・マインドセットの効果は小~限定)。PubMed+1

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). Review of Educational Research(フィードバックの力と設計)。conselhopedagogico.tecnico.ulisboa.pt

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996/2020再分析).(約3割が負の効果—設計重要)。PMC

Cepeda, N., et al. (2006/2008).(分散学習レビュー・実践知見)。PubMed+1

Gollwitzer, P. M. (1999).(実行意図 If–Then の効果)。cancercontrol.cancer.gov

厚生労働省ほか:相談窓口(こころの健康相談統一ダイヤル/#いのちSOS/ポータル)。厚生労働省+2厚生労働省+2